Luc Tuymans a Palazzo Grassi: il culto delle icone

Quest’anno, come di consueto, François Pinault ha prestato il suo palazzo lagunare a un artista contemporaneo. L’imprenditore e collezionista bretone – proprietario di troppe cose per elencarle tutte – da anni consente l’allestimento di una mostra temporanea a Palazzo Grassi, acquistato nel 2005 dopo che la FIAT (detentrice dal 1983) rinunciò alla proprietà per ovvie ragioni. Quest’anno – dopo il post post ideologico Albert Oehlen e l’esuberante Hirst – l’ospite è Luc Tuymans, artista e curatore classe 1958 originario di Mortsel, Anversa, tra i più acclamati del proscenio culturale odierno. Inaugurata il 24 marzo, la mostra finirà il 6 gennaio 2020. Di tempo ce n’è, insomma.

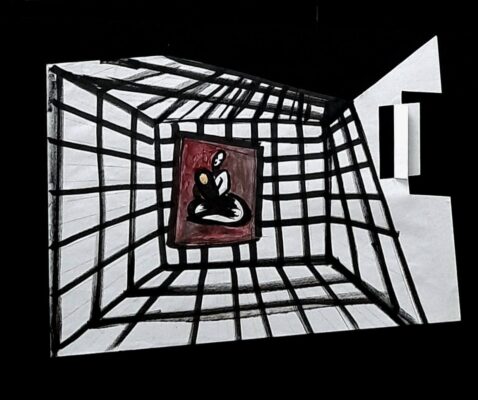

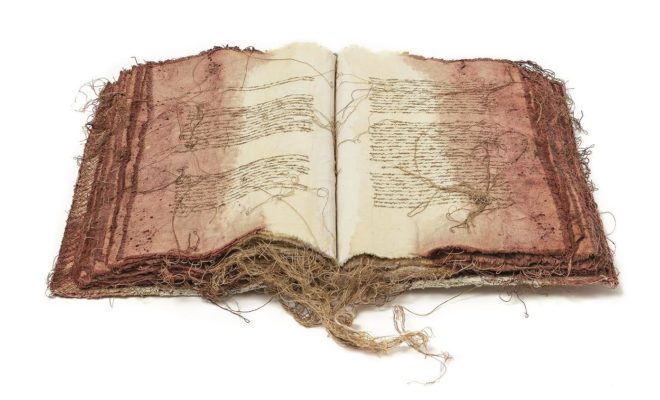

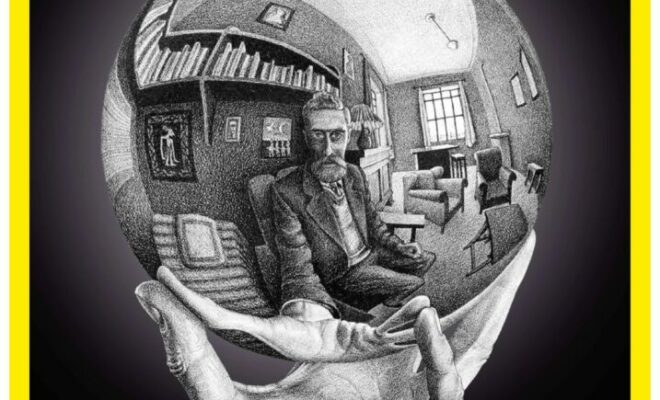

La mostra è stata curata da Caroline Bourgeois, che lavora con Palazzo Grassi da molto tempo: la sua curatela ha plasmato occasioni come Accrochage, collettiva del 2016; la personale su Martial Raysse del 2015; Slip of the tongue, la mostra del 2015 che ha previsto la collaborazione dell’artista Danh Vo. E ancora L’illusione della luce (2014), La voce delle immagini e Madame Fisscher (entrambe del 2012). E così via. L’evento è stato intitolato La Pelle, come l’omonimo romanzo di Curzio Malaparte pubblicato nel 1949 e inserito nell’Index Librorum Prohibitorum nel 1950 sotto Pio XII. Una retrospettiva introspettiva, come l’ha definita lo stesso Tuymans, perché indaga le ramificazioni pittoriche della sua arte in maniera frammentaria, non cronologica, senza alcun flusso tematico o cromatico. Tutto inizia nell’atrio: i visitatori possono infatti camminare su Schwarzheide, un enorme mosaico site specific in marmo (realizzato dai Fantini Mosaici di Milano) ideato sulla base di un olio su tela eponimo datato 1986. Un’opera che già delinea gli assi lungo i quali defluirà una buona parte dei contenuti della mostra: il titolo è infatti il nome di uno dei campi di lavoro forzato creati in Germania durante il Nazismo, e in generale celebra tutti quegli artisti detenuti che disegnavano in segreto e che poi tagliavano le loro opere in strisce per nasconderle ed evitare così la confisca. Il paesaggio riprodotto col mosaico, nello specifico, era stato disegnato da Alfred Kantor, artista sopravvissuto alla prigionia i cui taccuini sono stati ricostituiti e pubblicati nel dopoguerra. Le metafore potenziali dietro quest’operazione sono tante, le interpretazioni molteplici, ma certamente tutte s’inscrivono in una macro-riflessione retorica sul tema del ricordo collettivo: celebrato da alcuni, calpestato da molti, ignorato da altrettanti. Con Schwarzheide comunica Secrets, un ritratto a olio del 1990: impenetrabile, quasi anonimo e inattaccabile, il dipinto raffigura in realtà Albert Speer, l’architetto capo del partito nazista e ministro degli armamenti per il Reich. In tutto, circa ottanta dipinti realizzati tra il 1990 e il 2018 si propongono al pubblico in tutta la loro apparente timidezza, il cui rovescio della medaglia rivela una straordinaria forza immaginifica. L’esposizione, infatti, instaura un intrigantissimo dialogo col visitatore, che – se ancora non conosce l’opera di Tuymans – rimane incuriosito dalla discrezione dei dipinti esposti; ma in un secondo momento una bolla di disillusione infrange la finta modestia delle opere: leggendo gli opuscoli distribuiti all’entrata si scopre infatti che in realtà dietro ogni immagine formalmente innocente si nasconde, paradossalmente quasi malcelato, un racconto agghiacciante o quantomeno preoccupante, scomodo, adombrato da quelle tenebre luminose che poi sono i filtri dell’esistenza stessa. Se lo sguardo può perdersi nell’idea del ne quid nimis, infatti, i testi critici di Marc Donnadieu ci accompagnano lungo una decodificazione che svela vicende atroci, trame terribili, personaggi spietati, questioni tremende, umani feroci e così via. Occhi di piccioni, una capanna di carta al buio, cartoline postali dei campi di concentramento, un consunto autore patriottico, bersagli di tiro sfociati nell’astrattismo, un cannibale giapponese del secolo scorso, uno specchietto retrovisore sospeso nel vuoto, nature morte ma resilienti, broccati, cuscini da sprimacciare, gambe, angeli, inquietanti pagliacci, macchie di sangue, dignitari nazisti che passeggiano nella neve, un fotogramma da Il grande fratello, vecchi ninnoli dipinti come avrebbe fatto Morandi, un esponente minore del Ku Klux Klan, la porta d’acciaio del bunker di Hitler a Berchtesgaden, un insetto kafkiano all’interno d’un corpo umano: sono solo alcuni guizzi dello spaziotempo entro il quale opera Tuymans. In generale, poi, tutta la mostra riflette retoricamente sul ruolo delle icone nei nostri sistemi sociali e nei rapporti di potere che regolano le nostre gerarchie, e infatti spesso (soprattutto negli ultimi vent’anni) l’artista belga ha dipinto riproducendo copie di copie digitali di varia documentazione fotografica, filmica, documentaristica e simili, proponendo peraltro in questo modo anche una significativa involuzione dei mezzi che regredisce dalla tecnologia alla pittura a olio.

Io non credo che tutte le immagini siano veritiere: non mi fido, neppure delle mie. Bisogna diffidare sempre, porsi domande, ha scritto Donnadieu nel catalogo (ed. Marsilio), e se siete d’accordo allora la mostra può essere un’ottima occasione per approfondire quest’idea attraverso le pennellate di Tuymans.

Davide Maria Azzarello

In copertina: Luc Tuymans, Sundown, 2009. Collezione privata. Courtesy David Zwirner, New York London