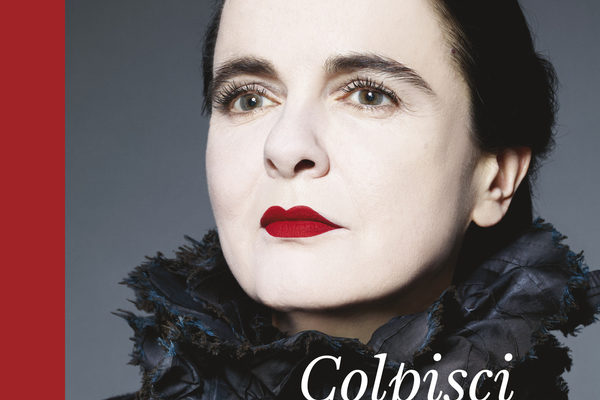

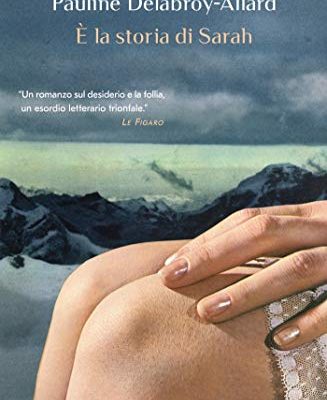

L’esordio di Pauline Delabroy-Allard con “È la storia di Sarah”

“È la storia di Sarah” (Rizzoli, 2020, pp. 192, euro 17), romanzo d’esordio di Pauline Delabroy-Allard, è una storia d’amore e di follia tra due donne che si scoprono innamorate l’una dell’altra. Tra loro, sin dal primo incontro a casa di amici in occasione di un Capodanno, nasce un’intesa che le coinvolge dapprima in un’amicizia molto forte, e poi in un amore. È la prima volta per entrambe, l’amore per un’altra donna, e ne restano sorprese e sconvolte. Sarah è sicura, capricciosa, indipendente. Suona il violino ed è sempre in giro per concerti con il suo quartetto d’archi. Chi racconta, invece, è una mamma, un’insegnante, una donna abbandonata all’improvviso dal proprio marito, dal quale sta divorziando. Ha un compagno, che spiega, ha proprio l’unica funzione di accompagnarla in una vita costruita con meticolosità e rigore. Una vita normale che si compie tra la figlia, il compagno e l’insegnamento. Tra loro nasce una passione travolgente e dolorosa con tutti i caratteri della follia, del tormento d’amore. Un tormento che può condurre alla pazzia o addirittura alla morte.

La storia di Sarah è raccontata in prima persona, rendendo così il lettore, accompagnato fin dentro i momenti più intimi, partecipe di ogni passaggio. Pagina dopo pagina, fase dopo fase, viviamo gli alti e bassi di una coppia al limite della follia, fino al momento cruciale dello squarcio irreparabile. Sarah resta immobile, si ferma; ferma la storia che le ha viste unite, per procedere da sola con la vita e i propri problemi. Chi racconta, invece, fugge. Fugge lontano da quel sentimento di morte, quale è una storia che vuole concludersi. In uno stato di delirio inizia a girovagare fino ad arrivare a Trieste. Non è un caso e l’analogia col vento è fortemente appropriata al disagio di una mente, che rifiuta di restare entro gli argini della realtà. Il vento forte soffia come una passione impetuosa, che mette disordine e scombussola chi è già indirizzato verso quei canoni che si è soliti definire accettabili.

“Il termine bora deriva da Borea, il dio che, nella mitologia greca, è la personificazione del vento del Nord. Viene chiamata borin quando è leggera, dolce, boron quando è un po’ più forte, borazza quando è molto violenta, bora chiara quando soffia in una giornata serena e bora scura se soffia con il cielo nuvoloso. Stendhal, che fu console a Trieste, scrisse: “Lo chiamo vento forte quando si è costantemente occupati a tenersi stretti il cappello, e bora quando si ha paura di rompersi un braccio”. Nel 1830 soffiò così forte che a Trieste furono registrate venti fratture di gambe e braccia. In vari punti della città sono piazzate delle catene, agli angoli delle strade, per permettere ai passanti di svoltare più facilmente, di aggrapparsi. Di restare in piedi”.

Restare in piedi aggrappandosi ai punti fermi che abbiamo intorno: questa è l’unica cosa che salva quando tutto sembra crollare, quando tutto sembra sgretolarsi. O, almeno, dovrebbe. Così tanta follia può rappresentare una storia vera? Oppure l’autrice si è semplicemente divertita a trasportarci, con padronanza di tecnica, in un’illusione, dosando bene parole e ritmo? Ci sono punti di domanda che non riescono a trovare una risposta logica, semplicemente perché a volte non esiste una logica quando una forte passione si trasforma in ossessione.

Letizia Chippari